久しぶりの、カテゴリー「鉄筋工事」です。

過去記事は、ぜひ「過去に紹介した、鉄筋工事のまとめ記事」を、ご覧ください。

今回は、鉄筋加工にはかかせない「フック」についてです。

この基本がしっかり頭に入っていないと、現場で臨機応変な対応が出来なくなってしまいます。

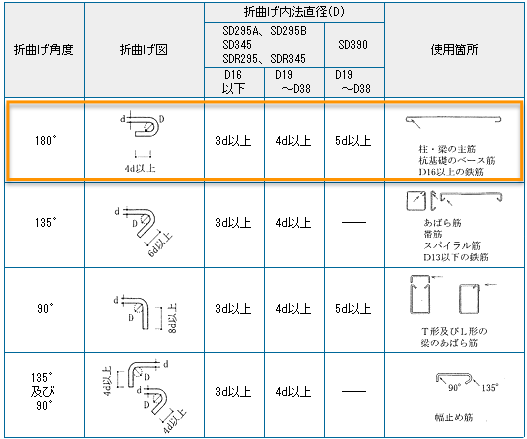

最初に覚えることは、下表です。

※日本建築学会編「建築工事標準仕様書(JASS5)」による

この表をしっかり頭に入れることによって、すべてがうまくいきます。

折り曲げ加工は、冷間加工とし、折曲げ機を使用するのが基本です。

建築学会の基準では、一般的にD16以下は3d以上、D19以上は4d以上となっています。

したがって、D16であれば、

16×3=48mmが最小直径Rです。

半径では24mmですね。

また、余長=8d(90°の場合)となっているので、

16×8=128mm

合計で、48mm × 円周率π/2 + 128mm = 203.36mm

これが、最小で曲げられる鉄筋の必要な長さとなります。

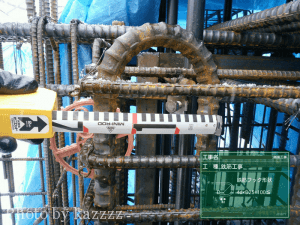

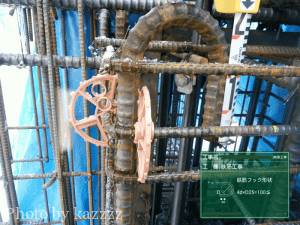

下の写真は、基礎柱主筋のフック形状です。

折り曲げ加工180°のD25mmです。

(クリック拡大)↓

鉄筋端部のフック取り付け箇所は、下記です。 ※建築基準法施行令第73条による。

- 柱の4隅にある主筋で、重ね継手の場合。及び最上階の柱頭にある場合。

- 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合。(基礎梁を除く)

- 煙突の鉄筋。

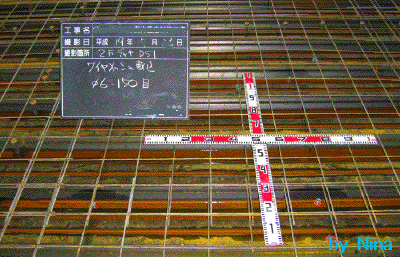

- 杭基礎のベ一ス筋。

- 柱フープ・梁スタ一ラップ及び幅止筋。

加工時に急激に鉄筋を折曲げると、大きな内部応力が発生し、曲げ部分に有害なひび割れが発生する原因となります。

これからも鉄筋加工には、丁寧な仕事が求められることでしょう。

関連記事もご覧ください